|

|

|

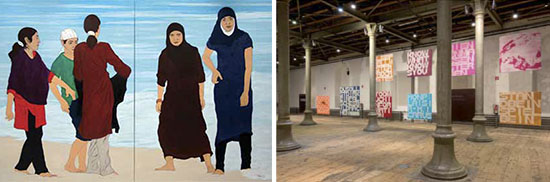

Bettina Patermo

„Sri Lanka II“ Diptychon, 2008

250 x 395 cm |

Josef Ramaseder

Installationsansicht der Ausstellung

im Semperdepot 2015 |

| Bettina Patermos Kunst zeichnet sich dadurch aus, dass sie bei höchster Subjektivität Allgemeingültigkeit erreicht und beibehält. In ihrer Zuspitzung trifft sie in selbstanalytischer weiblicher Perspektive den Nerv der Gesellschaft, öffnet Tabuzonen und kollektiv Verdrängtes. Das nimmt ihren Arbeiten jede Beliebigkeit, das macht ihren künstlerischen Weg zu verfolgen so spannend. |

Die Arbeiten kreisen um die Themen Malerei, Medialität und Bild. Seit vielen Jahren experimentiert er mit pigmentlosen Wachsmischungen und der gezielten Anwendung von Schmelzprozessen und gelangt so zu einer eigenwilligen Revision der Enkaustik. Neuere Malereien bringen diese Technik mit farbigen Stoffen und Fotografie in Verbindung. Auch über den Film und das Fernsehen führt ein komplextes Referenzgeflecht zum Recyeln äußerer und innerer Bilder. |

|

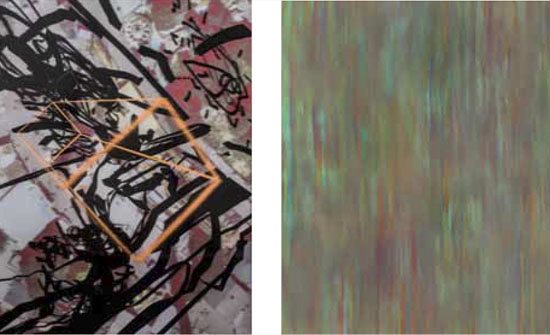

Markus Riebe

„Form/Code/Maps: Luftkorridor Prater 3“

3D Lentikularbild, 81 x 107 cm, 2015 |

Josef Schwaiger

„Flora“ 2013,

Acrylharz auf Pigment auf Leinwand, 172 x 140 cm |

| Die Reihe „Form/Code/Maps“ besteht aus Lentikularbildern, die Erfahrungsbereiche wie Stadtlandschaft, Körper, Raum, Atmosphäre in computergenerierte 3-D Bilder übersetzen. Ausgehend von Stadtgrundrissen wird der darüber liegende Luftraum mit Codes und Codefragmente definiert. Als Maps bilden sie Räume und Ordnungsmodelle für Orientierungen und Vereinbarungen. Im künstlerischen Prozess finden sie im übertragenen Sinne Verwendung als Memorymaps oder Mindmaps um damit durch Erinnerung und Bewusstsein zu navigieren. Der Raumeindruck wird nur im Original in der Ausstellung sichtbar, benötigt keine 3D Brillen und kann weder fotografisch noch am Bildschirm reproduziert werden. |

Aus der Perspektive einer alten Terminologie würde man die Bilder von Josef Schwaiger der abstrakten Malerei zuordnen – abstrakt deshalb, weil sich keine Gegenstände erkennen lassen, die das Bild wie auch immer wiedergeben würde. Wenn man auf die alte Terminologie der »ungegenständlichen Malerei« zurückgreifen würde, könnte man diese neuen Gegenstände auch »Ungegenstände« nennen: So bezeichnet würden sie ein paradoxes Moment markieren, weil sie begrifflich den Gegenstand in sich tragen, den sie wörtlich von sich weisen, ja unterbinden, um ihre eigene Gegenständlichkeit, ihren Status als »Quasi-Objekte« zu maskieren. |

|

|

|

|