Gabriele Berger, Robert Mittringer, Silvio Gagno, Peter Assmann, Ciro Paladino, Darina Peeva

Zeichen sind die Grundelemente einer Sprache. Auch wenn die Ausdrucks- und

Variationsmöglichkeiten unserer täglichen Schrift- und Lautsprache immens

erscheinen, so hat auch dieses Sprachsystem seine Grenzen. Die Ausstellung

„Zeichensprache“ in der Kro Art Gallery setzt genau an diesem Punkt an und

zeigt sechs Positionen österreichischer, italienischer und bulgarischer

Künstlerinnen und Künstler, die auf je eigene Art und Weise die Grenzen ihrer

„Zeichensprache“ ausloten. Textsetzungen treten in einen Dialog mit figürlichen

Darstellungen, abstrakte Strichcodes beschreiben in minimalen Abweichungen

Individualität und in der Fähnchensprache der Seefahrer erscheinen Gedichte als

graphische Komposition. Die Bandbreite der verwendeten Techniken und

Materialien ist groß und reflektiert nicht zuletzt auch die eigene Identität mittels

der künstlerischen Kommunikation.

Teilnehmende KünstlerInnen:

Peter Assmann

Ob Zeichnungen, Malereien oder Wandtexte - Peter Assmann ist in jedem dieser

Fälle zu gleichem Maße als Literat wie auch als bildender Künstler zu bezeichnen.

Die skizzenhaften, figürlichen Darstellungen seiner Bilder werden stets von Silben

und Satzfragmenten, ja zuweilen auch von eigenen Wortschöpfungen begleitet.

Der Text – oder besser: die Textelemente – sind aber keineswegs als Kommentar

oder erklärendes Anhängsel zu verstehen. Vielmehr führen sie von der rein

bildlichen Erscheinung weg, hin zu weiteren Bedeutungsebenen, zu Bildpoesien.

Aber nicht nur Text und Bild fungieren als Bedeutungsträger im Werk Assmanns.

Auch das Material selbst tritt „ungeschminkt“ zu Tage: so verwendet Assmann

für seine Leinwände nie eine Grundierung, sondern belässt sie als Textilobjekte.

In Zusammenarbeit mit der sizilianischen Künstlerin Iberia Medici entstanden

zahlreichen Wandteppiche, die ganz explizit der Materialität ihren eigenen Raum

zugestehen, sie als Teil der „Bild-Text-Grammatik“ integrieren.

Gabriele Berger

System und Ordnung auf der einen Seite, Chaos und Unendlichkeit auf der

anderen. Das künstlerische Werk von Gabriele Berger ist geprägt von der

intensiven Auseinandersetzung mit diesen Entitäten. In der Ausstellung zeigt

Berger Auszüge aus Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus, die sie in die

Winkersprache (internationales Flaggenalphabet der Schifffahrt) übersetzt. Die

Fähnchen definieren als zwar offizielles, aber veraltetes und den meisten

Menschen unbekanntes Sprachsystem eine Grauzone zwischen individueller

Künstlersprache und gemeinsamem Code. Ergänzt wird die Installation durch die

Formation eines Halbkreises aus Granitstücken, dem bevorzugten Material von

Gabriele Berger. Das Symbol des Kreises steht für das Heraustreten aus der

Linearität von Anfang und Ende. Der Kreis macht das Leben als gegenwärtigen

Zustand bewusst. Der halbierte Kreis verkörpert demnach das Pendeln zwischen

Linearität und ihrer Auflösung – die Unvollständigkeit.

Silvio Gagno

„Codici significati“ – „(viel)bedeutende Codes“ lautet der Titel einer Serie von

Bildern des italienischen Künstlers Silvio Gagno. Dominiert auf den ersten Blick

die reine Flächigkeit der meist zweifarbigen Bilder, so offenbart sich die

Komposition bei genauerem Hinsehen als ein Konglomerat aus scharf umrissenen

kleinen Rechtecken. Mit diesen kleinsten Elementen seiner Bilder, gleich den

Buchstaben eines Alphabets, beschreibt Gagno in immer wiederkehrenden und

doch voneinander abweichenden Variationen verschiedene Flächenmuster, die

mitunter an Strichcodes, ähnlich der Aufschlüsselung der menschlichen DNA,

erinnern.

Robert Mittringer

Auch in den jüngsten Zeichnungen bedient sich Robert Mittringer einer

Arbeitsweise, die Berthold Ecker einst als „Weg vom Fundstück zum Kunststück“

beschrieben hat. Gemeint ist damit das unbedingte Interesse am Material als

Ausgangspunkt und Träger der künstlerischen Botschaft. Das für die

Zeichnungen verwendete Papier ist auch vor dem Zeichnen nie rein weiß und

„unschuldig“, es ist „gebraucht.“ Erfüllte es zuvor seine Funktion als

„Schmierpapier“, als „Grundfläche“ für Notizen oder Rechnungen, so dienen die

nun übrig gebliebenen Gebrauchsspuren Mittringer als Ausgangspunkt für eine

zeichnerische Reaktion. Das Fundstück ist der Einstieg in den Schaffensakt, das

prozessuales Ringen um Ordnung, als ein sich Vergewissern der Welt. Auch sein

Werk ist bestimmt vom Ausloten und Relativieren philosophischer Kategorien wie

Chaos und Ordnung.

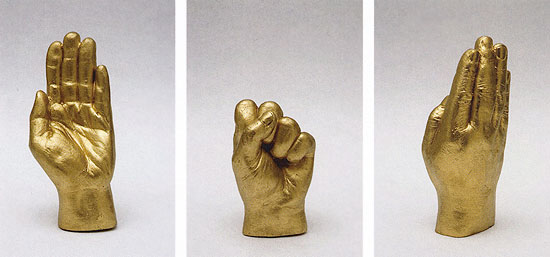

Ciro Palladino

Stilpluralismus ist auf den ersten Blick wohl die treffendste formale

Charakterisierung der Bilder des Italieners Ciro Palladino. Figuratives im Chiaro-

Scuro Caravaggios, Zeichnungen der Prägung „Art Brut“ und abstrakte Farbfelder

werden begleitet von mit weißer Kreide gemalten Zeichen und Symbolen. Der

Einsatz von Metallic-Farben unterstreicht die Flächigkeit und Zwei-

Dimensionalität der Gemälde. Zudem werden die Bilder von Schwärze

beherrscht, was jede räumliche Wahrnehmung unterbindet. Wie auf einer Bühne

erscheinen nackte Körper aus dem Nichts der Dunkelheit. Grobe Zeichnungen

von Gesichtern auf hellen Farbfeldern stehen in stilistischem Kontrast zu den

figurativen Körpern. Für Palladino selbst beschreibt das Nebeneinander

verschiedener Stile seine Suche nach der Wahrheit menschlichen Daseins.

Darina Peeva

Gedanken, Emotionen und Zustände sind die Ausgangsbasis für die abstrakten

Bilder von Darina Peeva. Um eine Komposition aufbauen zu können, sucht die

aus Bulgarien stammende Künstlerin nach konkreten Zeichen als Anhaltspunkte.

„Ich verwende leicht zu erkennende Zeichen, die mich daran erinnern sollen, für

wen und warum ich Kunst mache.“ Die Zahl „7“ zum Beispiel ist für sie ein

Symbol für Gott, der Buchstabe „A“ steht für einen neuen Anfang, „D“ für den

eigenen Namen (Darina). Die Symbole sind Zeichen (Anzeichen) auf dem

eigenen künstlerischen Weg: sie dienen der Erinnerung an den eigenen Ursprung

und als Orientierung für die Richtung, „wohin ich fahre.“ |